La Réserve naturelle nationale de la baie de Saint-Brieuc est conventionnée par le Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE) pour récolter des déchets sur deux sites : la Grandville (Hillion) pour les méso et macrodéchets et la Grève des courses (Saint-Brieuc) pour les macrodéchets. Ces échantillons sont ensuite triés et analysés afin d’en connaitre la composition et la provenance. Ces résultats sont ensuite analysés au regard d’autres sites à l’échelle nationale.

Généralités sur la pollution plastique

Le plastique en quelques chiffres

- Des années 50 à aujourd’hui, la production de plastique a augmenté de 600%.

- En 2018, ce sont 360 millions de tonnes de plastiques qui ont été produites à l’échelle mondiale.

- 40% de cette production est destiné à des emballages à usage unique.

- 47% des déchets mondiaux ne sont pas pris en charge correctement et terminent dans l’environnement.

- La production de plastique risque de tripler encore d’ici 2060.

Les types de déchets

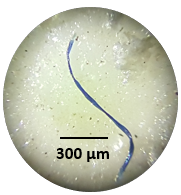

Il existe trois types de déchets que l’on caractérise selon leur taille : les macrodéchets d’une taille supérieure à 2.5 cm, les mésodéchets d’une taille comprise entre 5 mm et 2.5 cm et les microdéchets d’une taille inférieure à 5 mm. Les mésodéchets et les microdéchets peuvent provenir de la dégradation des plus gros déchets (ils sont alors dits secondaires) ou bien être produits à cette taille à l’origine (ils sont dits primaires).

Pourquoi le plastique est un problème ?

Le plastique est un matériau produit à base d’énergie fossile (pétrochimie). Sa production est donc à l’origine d’émissions de gaz à effets de serre et de composés toxiques. Il y a, en plus de cela, une mauvaise gestion de sa fin de vie avec peu de recyclage développé (14% des déchets plastiques seulement sont recyclés à l’échelle mondiale) et beaucoup de pertes dans l’environnement. Le plastique est non biodégradable et peut persister jusqu’à des centaines d’années dans la nature.

Une fois dans l’environnement, ces plastiques peuvent être ingérés par les animaux et avoir des effets importants : blessures, transferts de pathogènes et de composés toxiques, obstruction des voies respiratoires et digestives… Tout cela pouvant mener à la mort prématurée des individus. Ces plastiques vont contaminer toute la chaîne alimentaire, jusqu’à finir dans nos assiettes. Selon une étude australienne, il a été estimé que l’on pouvait consommer entre 0.1 et 5 g de plastique par semaine, à travers l’alimentation, l’eau potable, mais aussi l’air que l’on respire. Par exemple, la consommation d’une portion de 100 g de moules reviendrait à consommer environ 100 microplastiques.

Les conséquences de cette ingestion chez l’Homme sont encore mal comprises, mais pourrait favoriser le développement de certaines maladies telles que le cancer, le diabète ou provoquer des perturbations hormonales menant à des troubles de la fertilité par exemple. Étant donné l’existence de nombreuses formes de plastiques (environ 5300 formules), comprendre leur réel impact est compliqué et reste encore à explorer.

Méthodologie

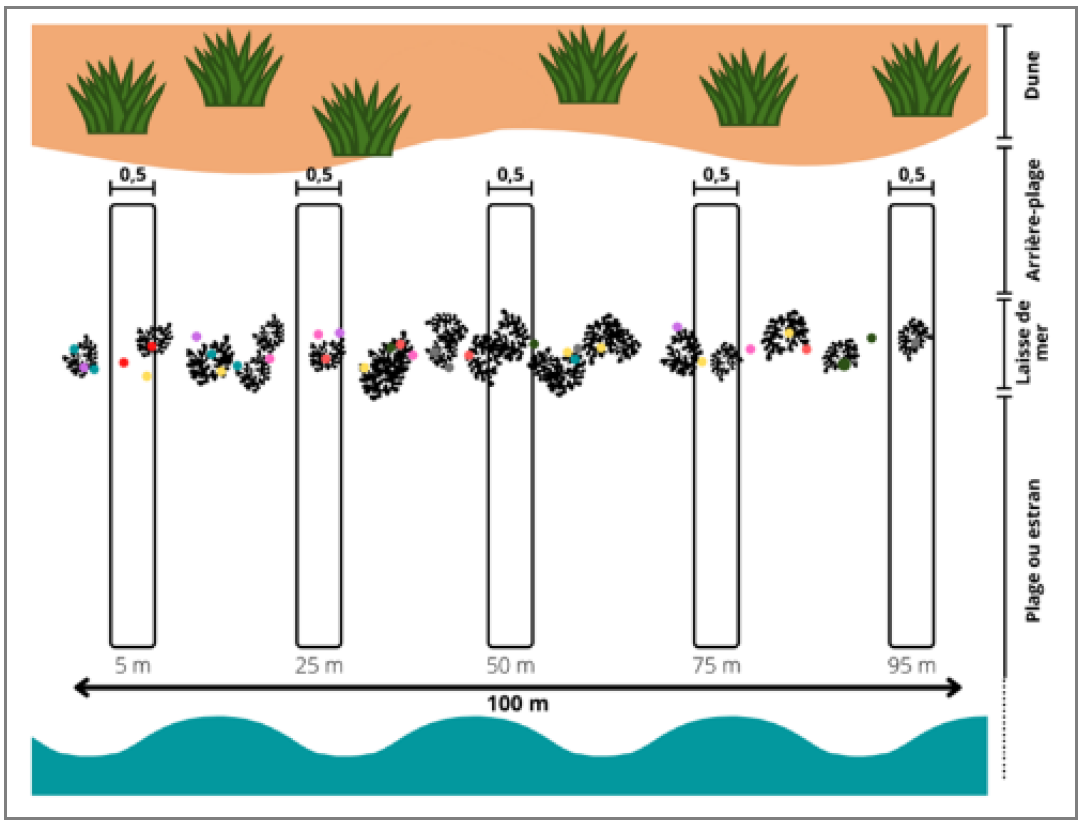

Des transects de 50 cm de large sur une longueur de 100 m sont effectués sur tout le profil de plage. Tous les grands microplastiques (1-5 mm) et les mésoplastiques (5 mm-2,5 cm) échoués sont collectés.

Les résultats nationaux

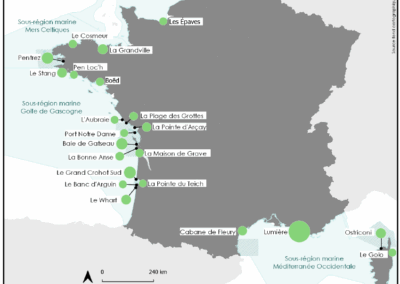

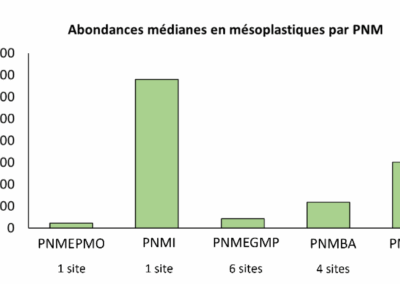

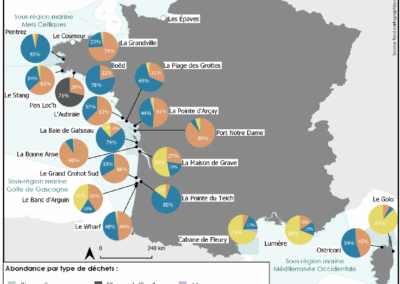

Par sous-région maritime, les abondances médianes pour les mers celtiques, dont font partie les sites étudiés par la Réserve naturelle, font partie des plus élevées avec la Méditerranée occidentale.

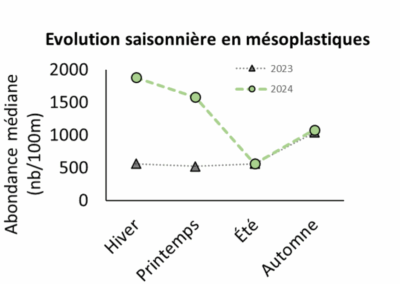

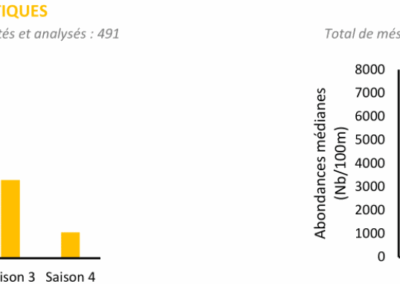

Une évolution saisonnière en plastique a pu être mise en évidence en 2024. En effet, l’augmentation des déchets en hiver peut être mise en corrélation avec les tempêtes hivernales qui peuvent ramener des déchets ou éroder les massifs dunaires et exposer des déchets qui auraient pu être enterrés par les phases d’accrétion estivales.

Cartographie des abondances médianes en mésoplastiques échoués par 100 m, par site, pour l’année 2024 (CEDRE, 2025)

Comparaison avec l’année précédente

En 2024, les résultats sont similaires à ceux de 2023 avec une pollution plus abondante en grands microplastiques (860 microplastiques/100 m) et mésoplastiques (570 mésoplastiques/100 m) par rapport aux macroplastiques avec une abondance médiane de 303 macroplastiques/100 m observée sur les littoraux français en 2024 (CEDRE, 2025). Cette abondance peut être expliquée par la fragmentation des déchets plastiques. En effet, plus un déchet se fragmente, plus l’abondance augmente.

Les abondances médianes sont cependant en baisse avec -41% de grands microplastiques et -29% de mésoplastiques. Ces résultats sont cependant variables d’une année à l’autre. De plus, le suivi étant récent, il n’est pas possible pour l’instant de faire ressortir de grandes tendances. En ce qui concerne les GPIs, une baisse de -32% est observée. Les échouages de ces matériaux sont exceptionnels et d’origine inconnue, ce qui ne permet pas d’évaluer une baisse significative.

Les résultats locaux

Les trois quarts des déchets récoltés sur la plage de la Grandville sont des GPIs, la matière première pour tous objets en plastique. Viennent ensuite les fragments de plastiques durs avec 23%, le reste est du polystyrène expansé.

Une saisonnalité peut être mise en évidence sur le site de la Grandville. L’abondance de déchets est plus élevée à la saison 2, ce qui correspond au mois d’avril.

Une forte importance des GPIs est à noter sur ce site avec une abondance médiane de 2640 GPI/100 m contre 260 GPI/100m à l’échelle nationale.

Consulter le rapport complet : RAPPORT DE CAMPAGNES 2024

Pour plus d’informations, contactez les agents de la Réserve naturelle : 02 96 32 31 40.